1,800円(税込1,980円)

【原口 泉/著】著者とNHK鹿児島放送局が6年の歳月をかけてテーマを定め、歴史的事実を掘り起こした番組を制作。それを開局50周年を機に一冊にまとめた。維新の地、鹿児島を知る格好の書と爆発的人気を博した。新たに奄美、沖縄関係8編を加え復刊する。

2,000円(税込2,200円)

【向原祥隆/著】東京は人間の住むところではない、と故郷鹿児島にUターン。1994年、36歳で南方新社を設立し、以降、隼人の地の文化と自然に抱かれて本づくりを重ねてきた。 だが、この地も、日本の崩れゆく流れの中で、先人が守ってきた田畑は荒れ続け、危険極まりない原発が居座り、いま軍事基地建設の真っただ中にある。 ここに折々に記してきた言葉を一冊にまとめる。本づくりの記録であり、同時に日本と田舎の定点観測の書である。

1,300円(税込1,430円)

【安川周作/著】大航海時代には諸外国と日本を繋ぐ玄関口であり、幕末から明治にかけてはアジア最大の工業地帯となった鹿児島・薩摩。造船や反射炉建造などの軍需、紡績やガラス・食品加工などの民需、教育、暮らし─。西洋文明をコピーしたからではない。武士だけでなく庶民の知識レベルも高く、機械動力以外の技術力も優れていた。その素地のもと斉彬と遺志を継ぐ人々の行動で、世界に類を見ない速さで近代化が達成された。その豊かな歴史と魅力をいま、教育関係者や未来ある若者に伝えたい。

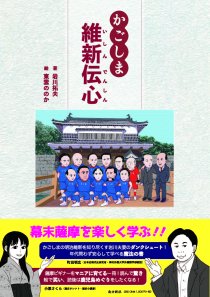

2,000円(税込2,200円)

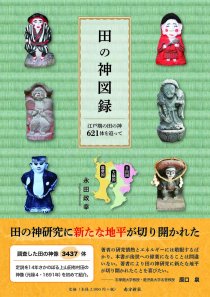

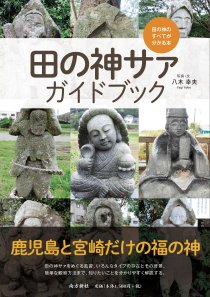

【永田政幸/著】調査した田の神像は3437体。薩摩国、大隅国、日向国において江戸時代に作られたと確認または推定できたもの621体の田の神像について記載、考察した。定説を14年さかのぼる上山田有村田の神像(元禄4・1691年)を初めて紹介する。

1,800円(税込1,980円)

【岩川拓夫・東雲ののか/著】1800年代、鹿児島の人々は日本の最先端の知識や技術を持ち、政治や経済、外交の分野で最前線に立った。西郷隆盛や大久保利通だけではなく、多くの人々が一丸となって時代を切り拓いた鹿児島の歩みを紹介する一冊。挑戦の過程で生み出された事件や、当事者の悩み、失敗、無限の選択肢。これらを理解しようとするとき、きっと歴史は面白く、魅力的なものに思えるだろう。

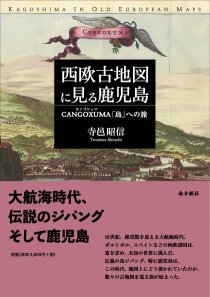

西欧古地図に見る鹿児島 CANGOXUMA(カンゴシュマ)「島」への旅

3,800円(税込4,180円)

【寺邑昭信/著】16世紀、絶頂期を迎える大航海時代。ポルトガル、スペインなどの西欧諸国は、富を求め、未知の世界に挑んだ。伝説の島ジパング、特に鹿児島は、この時代、地図上にどう描かれていたのか。古地図を巡る旅が始まった。 ヴェーリュ、オルテリウス、キサトゥス、プランシウス、レーラント……、数々の古地図が俎上に上り、謎が解かれていく。

古閑 章 著作集 第十一巻 文学研究4 梶井基次郎の文学研究(後篇)

2,500円(税込2,750円)

【古閑 章/著】「不朽の古典」と評される数々の作品を生んだ梶井基次郎。その独特な作風が評価され地位が確立されたのは死後であった。いまなお、多くのファンが絶えない。梶井基次郎の初期習作〜「檸檬」〜「冬の日」〜「闇の絵巻」を経て「のんきな患者」に至る各作品について、執筆過程を検証して全容を解明し、さらに文学史上の位置を明らかにする。著者の古閑章は、梶井基次郎研究の第一人者である。

古閑章 著作集 第十巻 文学研究3 梶井基次郎の文学研究(前篇)

2,500円(税込2,750円)

【古閑 章/著】「不朽の古典」と評される数々の作品を生んだ梶井基次郎。その独特な作風が評価され地位が確立されたのは死後であった。いまなお、多くのファンが絶えない。梶井基次郎の初期習作〜「檸檬」〜「冬の日」〜「闇の絵巻」を経て「のんきな患者」に至る各作品について、執筆過程を検証して全容を解明し、さらに文学史上の位置を明らかにする。著者の古閑章は、梶井基次郎研究の第一人者である。

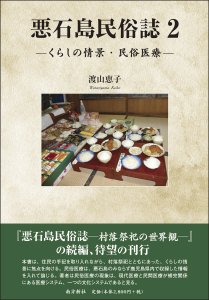

2,800円(税込3,080円)

【渡山恵子/著】本書は、住民の手記を取り入れながら、村落祭祀とともにあった、くらしの情景に焦点を向ける。民俗医療は、悪石島のみならず鹿児島県内で収録した情報を入れて論じる。著者は民俗医療の現象は、現代医療と民間医療が補完関係にある医療システム、一つの文化システムであると見る。

3,800円(税込4,180円)

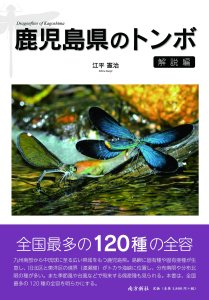

【江平憲治/著】九州南部から中琉球に至る広い県域をもつ鹿児島県。島嶼に固有種や固有亜種が生息し、旧北区と東洋区の境界(渡瀬線)がトカラ海峡に位置し、分布南限や分布北限の種が多い。また季節風や台風などで飛来する偶産種も見られる。その結果、全国最多の120種が記録されている。本書は、その生活史を含め全容を明らかにする。

3,800円(税込4,180円)

【江平憲治/著】九州南部から中琉球に至る広い県域をもつ鹿児島県。島嶼に固有種や固有亜種が生息し、旧北区と東洋区の境界(渡瀬線)がトカラ海峡に位置し、分布南限や分布北限の種が多い。また季節風や台風などで飛来する偶産種も見られる。その結果、全国最多の120種が記録されている。本書は、その生活史を含め全容を明らかにする。

2,000円(税込2,200円)

【深尾兼好/著】1980年以降、鹿児島の広告界の最前線を拓いてきた著者が、現在までの50年を振り返り、鹿児島ならではの広告の状況を詳細に記述した。

2,800円(税込3,080円)

【宮下正昭/著】ネット時代。全国紙より地方紙、地方紙より地域紙が生き残る。地域の論理を発信する九州・沖縄の日刊12紙をレポートする。新聞は全国紙、主に県単位の県紙とも呼ばれる地方紙、そして県の中の特定の市郡をエリアにする地域紙と、大きく三つに分かれる。この中で、日刊地域紙は全国におよそ70紙が存在する。本書は、九州・沖縄の12紙を取材し、強さの秘密を探る。

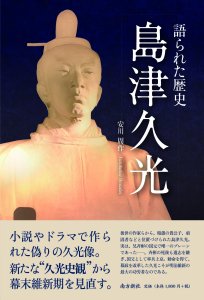

1,800円(税込1,980円)

【安川周作/著】後世の作家らから、暗愚の貴公子、頑固者などと位置づけられた島津久光。実は、兄斉彬の国元で唯一のブレーンであった―。斉彬の死後も遺志を継ぎ、国父として率兵上京。勅命を得て、幕政を改革した久光こそが明治維新の最大の功労者なのである。

![]() 【品切れ】屋久島の民俗ガイド Yakushima Folklore Guidebook

【品切れ】屋久島の民俗ガイド Yakushima Folklore Guidebook

1,000円(税込1,100円)

SOLD OUT

【屋久島環境文化財団編/著】わが国で初めて世界自然遺産に登録された屋久島。九州最高峰の宮之浦岳をはじめとする高峰が連なる。山が海まで雪崩れ込み、90%を森林が覆う。この島の人々は、太古から山と海で暮らしを立ててきた。独自の山岳信仰、板葺きの屋根、狩猟用に特化された屋久犬、島を潤したカツオ、サバ、トビウオ漁……。自然とともに生きた島の人々の暮らしを探る。

1,500円(税込1,650円)

【八木幸夫/著】鹿児島・宮崎の南九州では、江戸中期から豊作、子孫繁栄を祈願して多くの田の神石像が祀られてきた。著者は、2461体を確認した。本書では田の神をめぐる風習、いろんなタイプの存在とその背景、簡単な観察方法まで、知りたいことを分かりやすく解説する。

2,000円(税込2,200円)

【桐野作人/著】将軍慶喜が大政奉還を決意した。それまで愛憎半ばしていた薩摩藩では、小松が先頭に立って慶喜を説得し、ついに王政復古の地ならしを成し遂げた。しかし、小松は持病の悪化により京都政局から退場せざるをえなくなる。金次郎は小松の代わりに上京し、鳥羽伏見での会戦に向かった。 薩摩藩の明治維新を活写する「薩英戦争編」の続編である。

2,000円(税込2,200円)

【桐野作人/著】相良金次郎は薩摩藩の与力という低い身分ながら、野太刀自顕流の使い手だった。藩内結社・精忠組の巨頭、有馬新七の弟子であり、その抜群の剣技によって、薩摩藩の若き家老、小松帯刀の窮地を救う。小松は恩人金次郎を家来にし、密命を与える。それは奄美から帰還した西郷吉之助を監視することだった──。幕末の京都に乗り込む島津久光率いる薩摩藩。師匠有馬を失う寺田屋事件という悲劇を乗り越え、小松の薫陶によって成長する金次郎。幕末の激動に身を投じた金次郎と小松帯刀の活躍を描く秘録巨編。